- 令和6年度「教職実践センターシンポジウム」を開催しました

- (最終更新日:2025/03/24)

-

-

シンポジウムの様子

2025年3月24日

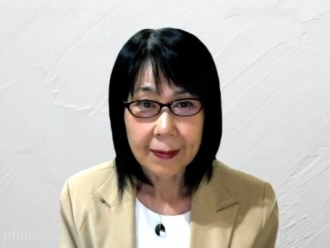

12月6日(金)作新清原ホールにおいて、教職実践センター 主催のシンポジウム「通常学級におけるインクルーシブ教育 ー現場で実践するためのコツー」を開催しました。インクルーシブ教育とは、国籍や人種、宗教、性差、経済状況、障害の有無に関わらず、全ての子どもたちがともに学ぶ仕組みのことです。本学の教職実践センターでは「インクルーシブ教育」に焦点化して、毎年シンポジウムを開催してきました。今年度は、通常学級においてインクルーシブ教育を実現するために一人ひとりの教員が取り組んでいけることについて、特別支援教育と応用行動分析学をご専門とされている 平澤 紀子 氏(岐阜大学大学院教育学研究科 教授)にオンラインでご講演いただきました。

講演では、「多様な子どもが学ぶ仕組み」と「特別支援対象児への合理的配慮」の環境を整えていくことの必要性や、困った行動をする子どもに対してポジティブな行動支援を行うことで望ましい行動を引き出す支援方法、子どもたちが頑張りたいことや大切にしたいことを自分で考えて具体化し、なぜそれを大切にするのか、それによってどんな良いことがあるのかを話し合い、取り組んだことへの成果を可視化していく支援方法等、具体的な事例を挙げながらご紹介いただきました。

質疑応答の時間には参加者から多くの質問が寄せられ、発達教育学科4年の学生からは「小学校でボランティア活動をしているが、授業中に教室を飛び出してしまう子がいる、どのような対応が望ましいか」との質問が上がり、平澤氏からは「どんな時に飛び出すのかを良く観察すること」、「当たり前だとしても出来ていること(この授業の時は席にいられた等)を見つけて広げてあげること」、「安全確保の観点から、飛び出した先にどこに向かっているのかを確認する必要があること」、「『飛び出す』という行動を他の行動(例えば『職員室に何かを届ける』等)に変換してあげること」等、多岐にわたるご助言をいただきました。

さらに、発達教育学科2年の学生からは「現在、応用行動分析学に興味を持って勉強しているが、不登校の子どもに対して、応用行動分析学を利用して何かできることはないか」との質問が上がり、平澤氏からは「今は引きこもっている状態でも、その中でハッピーにするにはどうすればよいか? 例えば、部屋の環境を変えられないか、外とのつながりを持てる環境を作れないか等、その子の喜びは何かを考えることが大切」とのご助言をいただきました。

今回のシンポジウムには、教育関係者や一般の方等、本学教職員や学生を含め88名の方にご参加いただき、参加者との活発な意見交換も行われ、インクルーシブ教育を推進する上で大変有意義な内容となりました。

⇒教職実践センターの詳細は こちら -

-

シンポジウムの様子-

講師の平澤紀子氏

-

質疑応答の様子

-