- 【プレビュー】知的障がいのある人たちの学びを支援する「さくしん学びのカレッジ」を開催しました〔3/25更新〕

- (最終更新日:2025/03/25)

-

2024年12月25日

(最終更新日:2025年3月25日)

本学は、今年度の文部科学省公募事業に採択され、『知的障がいのある人たちの学びを支援する包括的な生涯学習事業』を実施しています。

本事業は、栃木県庁、栃木県教育委員会事務局、栃木県内の特別支援学校、那須塩原市役所、宇都宮市役所・教育委員会事務局をはじめ、関係機関・団体の皆様と連携を図りながら、知的障がいのある人たちが楽しく学ぶ「さくしん学びのカレッジ」を開催しています。また、知的障がいのある人たちの学びを支援する学習サポーターも養成しています。

令和6年8月から始まった学習サポーター養成講座と9月から各地で開催している「さくしん学びのカレッジ」をご紹介します。

目 次

1.学習サポーター養成講座 (令和6年8~9月開催)

2.さくしんネイチャー・カレッジ (令和6年9~10月開催)

3.オープンキャンパス (令和6年9~10月開催)

4.つどいのキャンパス (令和6年10月開催)

5.スポーツを楽しもう (令和6年11月開催)

6.フットサル教室 (令和6年11月開催)

7.リズムダンス教室 (令和6年11月開催)

8.美術を楽しく学ぼう (令和6年11月開催)

9.美術を楽しく学ぼう/音楽を楽しく学ぼう (令和6年12月開催)NEW

10.リズムダンスを楽しもう (令和6年12月開催)NEW

11.お金の使い方・貯め方ゼミナール (令和6年12月開催)NEW

12.連携協議会 (令和6年12月及び令和7年2月開催)NEW

13.コンファレンス in宇都宮市 (令和7年2月開催)NEW

14.コンファレンス in那須塩原市 (令和7年3月開催)NEW

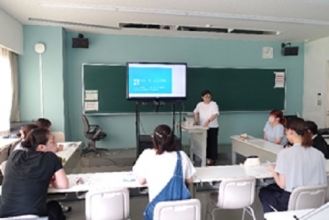

1.学習サポーター養成講座

学習サポーター養成講座は、「さくしん学びのカレッジ」の学習サポーターとして必要な知識を身につけてもらうため、本学の学生と栃木県民の皆さんに生涯学習の基礎知識や学習サポーターの姿勢、知的障がいのある人たちの理解、支援の基本を学ぶ機会を提供しました。

本講座(計2回)の概要は以下のとおりです。

第1回 さくしん学びのカレッジ:学習サポーター養成講座 -

実 施 日 令和6年8月8日(木) 会 場 作新学院大学・同女子短期大学部 受 講 者 計10名

《対面受講》作新大の学生2名、作短の学生5名

《オンライン受講》作短の学生3名講 師 山本 詩織 准教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科)

矢野 善教 准教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科)内 容 ・講義『学習サポーターとしての姿勢』(山本准教授/60分)

・講義『知的障がいのある人たちの理解』(矢野准教授/60分)

・講義『支援方法や相談援助の基礎を学ぶ』(矢野准教授/60分) -

第2回 さくしん学びのカレッジ:学習サポーター養成講座

-

実 施 日 令和6年9月14日(土) 会 場 作新学院大学・同女子短期大学部 受 講 者 計13名

《対面受講》栃木県シルバー大学校卒業生10名、県内在住の社会人3名講 師 山本 詩織 准教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科)

末永 統 准教授(作新学院大学 人間文化学部)内 容 ・講義『学習サポーターとしての姿勢』(山本准教授/60分)

・講義『知的障がいのある人たちの理解』(末永准教授/60分)

・講義『支援方法や相談援助の基礎を学ぶ』(末永准教授/60分) -

備考:講座終了後は、随時、学習サポーターを希望する方々に事前学習の機会を提供しています。

『学習サポーター養成講座』の様子-

山本准教授による講義(第1回講座)

-

矢野准教授による講義(第1回講座)

-

山本准教授による講義(第2回講座)

-

末永准教授による講義(第2回講座)

-

-

ページトップに戻る

2.さくしんネイチャー・カレッジ

知的障がいのある人たちが自然環境や動植物の理解を深めてもらう体験学習の機会として、計2回の「さくしんネイチャー・カレッジ」を開催しました。

第1回 さくしん学びのカレッジ:さくしんネイチャー・カレッジ -

実 施 日 令和6年9月22日(日) 会 場 特定非営利活動法人オオタカ保護基金 サシバの里自然学校 参 加 者 5名(ご本人2名、ご家族3名) 講 師 遠藤 隼 氏(サシバの里自然学校 校長/作新学院大学女子短期大学部 非常勤講師)

森嶋 佳織 講師(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科)

※サポートスタッフとして、サシバの里自然学校スタッフの方々にもご協力いただきました。学習サポーター 作新大の学生1名、作短の学生2名 内 容 ・学習内容と活動内容の説明(サシバの里自然学校敷地内 古民家)

・いきもの探し(いきもの探しと観察、講師による解説)

・飼育している動物(にわとり・やぎ・うさぎ)とのふれあい -

第2回 さくしん学びのカレッジ:さくしんネイチャー・カレッジ

-

実 施 日 令和6年10月12日(土) 会 場 特定非営利活動法人オオタカ保護基金 サシバの里自然学校 参 加 者 14名(ご本人6名、ご家族8名) 講 師 遠藤 隼 先生(サシバの里自然学校 校長/作新学院大学女子短期大学部 非常勤講師)

森嶋 佳織 講師(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科)

※サポートスタッフとして、サシバの里自然学校スタッフの方々にもご協力いただきました。学習サポーター 作短の学生3名 内 容 ※第1回と同じ -

講師のコメント

・サシバの里自然学校 校長 遠藤 隼 氏

サシバの里自然学校 では、ひとりでも多くの方が、里山の自然・生きものに触れ、里山のタカ「サシバ」の暮らしに目を向けてもらうための体験活動を行っています。参加されたみなさんが、自然のなかでの遊びは「楽しい」と感じてもらえたことが大きな成果だと感じています。一方で、障がいのある方々は、興味関心の方向性の違いにより、それぞれのペースがあります。そのため、個々の特性に合わせた体験プログラムのリズム・展開が必要であるとも感じました。それぞれの気持ちに寄り添いながら、多くの方へ、体験をとおして里山の魅力を発信できたらと感じています。

・作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科 森嶋 佳織 講師

自然の中で知的障がいのある方々と学習サポーターが一緒に活動することは双方の大きな学びの機会となることを実感しました。参加者の皆さんは、一人一本ずつ網を持ちチョウやトンボを捕まえたり、ニワトリやヤギに餌をあげたりと、様々な自然体験を通して生き物への理解を深めていました。学習サポーターは、障がいのある方との活動を通して、一人ひとりのペースに合わせた支援の重要性やコミュニケーションの取り方を学んでいました。参加者の皆さんから、自然と触れ合う経験ができて楽しかった、これからも動植物と関わる活動に参加したい、といったご意見をいただきました。今後も、障がいの有無に関わらず、安全に楽しく自然を学べるような支援の在り方を考えていきたいと感じました。

『さくしんネイチャー・カレッジ』の様子-

里山で「いきもの探し」を体験

-

見つけた「いきもの」について講師が解説中

-

-

ページトップに戻る

3.オープンキャンパス

知的障がいのある人たちとご家族、関係者の皆様に本学のキャンパス(学びの環境)を体感していただく機会として、また、知的障がいのあるご本人が学びたいとおもうこと(ニーズ)を発表してもらう機会として、計2回の「オープンキャンパス」を開催しました。

第1回 さくしん学びのカレッジ:オープンキャンパス -

実 施 日 令和6年9月23日(月) 会 場 作新学院大学・同女子短期大学部 参 加 者 11名(ご本人7名、ご家族3名、施設職員1名) 講 師 長澤 順 准教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科)

花田 千絵 教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科)学習サポーター 作新大の学生2名、社会人2名 内 容 ・キャンパス・ツアー(第3教育棟 講義室 ⇒ 図画工作室 ⇒ 共用音楽室 ⇒ パソコン室 ⇒ 図書館)

・模擬学習体験「図書館の利用方法」

・ミーティング(キャンパスで学びたいことを話しあいました) -

第2回 さくしん学びのカレッジ:オープンキャンパス

-

実 施 日 令和6年10月5日(土) 会 場 作新学院大学・同女子短期大学部 参 加 者 2名(ご本人1名、ご家族1名) 講 師 長澤 順 准教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科) 内 容 ・キャンパス・ツアー(中央研究棟 ⇒ 共用音楽室 ⇒ 図画工作室[短大授業の見学]⇒ 図書館)

・模擬学習体験「図書館の利用方法」

・ミーティング(キャンパスで学びたいことを話しあいました) -

『オープンキャンパス』の様子-

キャンパスツアー(共用音楽室)

-

短大授業の見学(図画工作室)

-

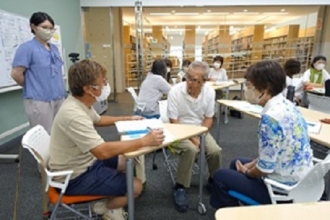

模擬学習体験「図書館の利用方法」(図書館)

-

ミーティング(図書館内 グループ学習室)

-

-

ページトップに戻る

4.つどいのキャンパス

知的障がいのある社会人の皆さんが交流を深める機会として「つどいのキャンパス」を開催しました。また、「つどいのキャンパス」は、参加者の皆さんと講師が企画を一緒に考える『わたしたち発の学びプロジェクト』も兼ねています。

さくしん学びのカレッジ:つどいのキャンパス -

実 施 日 令和6年10月13日(日) 会 場 わたらせ渓谷鉄道沿線(足尾銅山・他) 参 加 者 6名(ご本人6名) 講 師 高浜 浩二 教授(作新学院大学 人間文化学部)

小林 久実 特任講師(作新学院大学 人間文化学部)学習サポーター 作新大の学生1名、作短の学生1名 内 容 8:45 集合(栃木駅)⇒ 9:10 栃木駅出発(JR線)⇒ 桐生駅乗り換え(わたらせ渓谷鉄道)⇒10:42 水沼駅下車 ⇒ 昼食 ⇒12:03 水沼駅出発(わたらせ渓谷鉄道)⇒12:58 通洞駅到着 ⇒ 足尾銅山見学 ⇒15:36 通洞駅出発(わたらせ渓谷鉄道)⇒ 桐生駅下車 ⇒ 桐生駅乗り換え(JR線) ⇒ 18:09 栃木駅到着(ご家族のお迎え)⇒ 18:30 解散 -

『つどいのキャンパス』の様子-

わたらせ渓谷鉄道

-

わたらせ渓谷鉄道

-

-

ページトップに戻る

5.スポーツを楽しもう

「さくしんスポーツ・カレッジ:スポーツを楽しもう」は、知的障がいのある人たちとご家族が専門家のサポートを受けながら楽しくスポーツを体験的に学ぶプログラムです。本プログラムは、那須塩原市役所様との共催事業です。また、本学サッカー部の全面的な協力を受けながら開催しました。

さくしんスポーツ・カレッジ:スポーツを楽しもう -

実 施 日 令和6年11月3日(日) 会 場 那須塩原市 青木サッカー場体育館 参 加 者 16名(ご本人13名、ご家族3名) 講 師 山本 武則 氏(作新学院大学サッカー部 コーチ)

斉藤 麗 教授(作新学院大学 経営学部/作新学院大学サッカー部 部長)

石川 智 教授(作新学院大学 経営学部)

小寺 美沙季 講師(作新学院大学 経営学部)学習サポーター 作新大サッカー部の学生3名、作短の学生1名(サッカー経験者) 内 容

・フットサルを楽しもう(ゲーム感覚を取り入れた基礎練習、ミニゲーム、ゴール練習)

・ニュースポーツを楽しもう(ボッチャ、ラダーゲッター) -

『スポーツを楽しもう』の様子-

フットサルを楽しもう(基礎練習)

-

フットサルを楽しもう(ミニゲーム)

-

ニュースポーツを楽しもう(ボッチャ)

-

ニュースポーツを楽しもう(ラダーゲッター)

-

-

ページトップに戻る

6.フットサル教室

「さくしんスポーツ・カレッジ:フットサル教室」は、知的障がいのある人たちが専門家のサポートを受けながらフットサルを体験的に学ぶプログラムです。本プログラムは、栃木県立特別支援学校 宇都宮青葉高等学園様と本学サッカー部の全面的な協力を受けながら開催しました。

さくしんスポーツ・カレッジ:フットサル教室 -

実 施 日 令和6年11月4日(月) 会 場 栃木県立特別支援学校 宇都宮青葉高等学園 体育館 参 加 者 16名(ご本人13名、ご家族3名) 講 師 川上 大貴 氏(作新学院大学サッカー部 コーチ)

斉藤 麗 教授(作新学院大学 経営学部/作新学院大学サッカー部 部長)学習サポーター 作新大サッカー部の学生5名、作短の学生2名(サッカー経験者) 内 容 ・フットサル教室(ゲーム的な練習、基礎練習)

・フットサル教室(ミニゲーム ※4チームに分かれて対戦) -

『フットサル教室』の様子-

基礎練習

-

基礎練習

-

4チームに分かれて対戦

-

ミニゲーム

-

-

ページトップに戻る

7.リズムダンス教室

「さくしんスポーツ・カレッジ:リズムダンス教室」は、知的障がいのある人たちとご家族が専門家のサポートを受けながら楽しくリズムダンスを体験的に学ぶプログラムです。本プログラムは、栃木県立特別支援学校 宇都宮青葉高等学園様の全面的な協力を受けながら開催しました。

さくしんスポーツ・カレッジ:リズムダンス教室 -

実 施 日 令和6年11月17日(日) 会 場 栃木県立特別支援学校 宇都宮青葉高等学園 体育館 参 加 者 13名(ご本人7名、ご家族6名) 講 師 小川 和代 氏(栃木県リズムダンス連盟 理事長) 学習サポーター 作新大の学生1名、社会人3名 内 容 リズムダンス教室 -

『リズムダンス教室』の様子-

講師の動きに合わせてダンス

-

みんなで輪になってダンス

-

-

ページトップに戻る

8.美術を楽しく学ぼう

「さくしんスポーツ・カレッジ:美術を楽しく学ぼう」は、オープンキャンパスに参加された方たちのご意見(美術を学びたい)を参考に企画したプログラムです。本プログラムは、那須塩原市役所様との共催事業です。

さくしん学びのカレッジ:美術を楽しく学ぼう -

実 施 日 令和6年11月24日(日) 会 場 那須塩原市 西那須野公民館 参 加 者 21名(ご本人10名、ご家族8名、施設職員3名) 講 師 花田 千絵 教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科) 学習サポーター 作短の学生3名 内 容 美術を楽しく学ぼう -

『美術を楽しく学ぼう』の様子-

どんな形の作品ができるかな

-

どんな色の作品ができるかな

-

学生も学習サポーターとして参加

-

カラフルな作品が完成!

-

-

ページトップに戻る

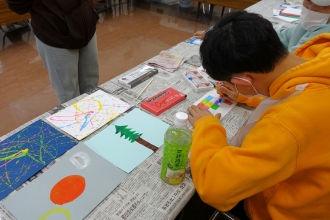

9.美術を楽しく学ぼう/音楽を楽しく学ぼう NEW

さくしん学びのカレッジ「美術を楽しく学ぼう」「音楽を楽しく学ぼう」は、オープンキャンパスに参加された方たちのご意見(美術や音楽を学びたい)を参考に企画したプログラムです。本プログラムは、那須塩原市役所様との共催事業です。

さくしん学びのカレッジ:美術を楽しく学ぼう -

実 施 日 令和6年12月1日(日) 会 場 那須塩原市 黒磯公民館 参 加 者 4名(ご本人2名、ご家族2名) 講 師 花田 千絵 教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科) 学習サポーター 作短の学生2名 内 容 美術を楽しく学ぼう -

さくしん学びのカレッジ:音楽を楽しく学ぼう

-

実 施 日 令和6年12月1日(日) 会 場 那須塩原市 黒磯公民館 参 加 者 14名(ご本人8名、ご家族4名、施設職員2名) 講 師 長澤 順 准教授(作新学院大学女子短期大学部 幼児教育科) 学習サポーター 作短の学生3名

社会人(学習サポーター養成講座受講者/栃木県シルバー大学校卒業生)3名内 容 音楽を楽しく学ぼう -

『美術を楽しく学ぼう』『音楽を楽しく学ぼう』の様子-

美術を楽しく学ぼう

-

美術を楽しく学ぼう

-

音楽を楽しく学ぼう

-

音楽を楽しく学ぼう

-

-

ページトップに戻る

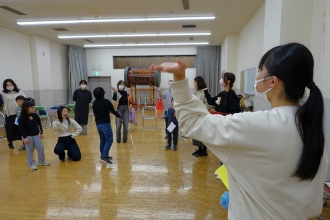

10.リズムダンスを楽しもう NEW

「さくしんスポーツ・カレッジ:リズムダンスを楽しもう」は、知的障がいのある人たちとご家族が専門家のサポートを受けながら楽しくリズムダンスを体験的に学ぶプログラムです。本プログラムは、那須塩原市役所様との共催事業です。

さくしんスポーツ・カレッジ:リズムダンスを楽しもう -

実 施 日 令和6年12月8日(日) 会 場 那須塩原市 青木サッカー場体育館 参 加 者 17名(ご本人8名、ご家族5名、施設職員4名) 講 師 小川 和代 氏(栃木県リズムダンス連盟 理事長) 学習サポーター 作新大の学生1名

社会人(学習サポーター養成講座受講者/栃木県シルバー大学校卒業生)1名内 容 リズムダンスを楽しもう -

『リズムダンスを楽しもう』の様子-

リズムダンスを楽しもう

-

リズムダンスを楽しもう

-

-

ページトップに戻る

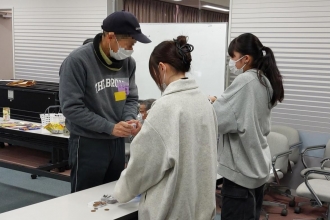

11.お金の使い方・貯め方ゼミナール NEW

「お金の使い方・貯め方ゼミナール」は、専門家のサポートを受けながら、知的障がいのある人たちが普段の暮らしで役立つ「お金の使い方」や「お金の貯め方」を体験的に学ぶプログラムです。また、学齢期のお子様と保護者様が将来の自立生活に向けた「お金の使い方」や「お金の貯め方」を専門家と一緒に考える体験学習プログラムです。本プログラムは、那須塩原市役所様との共催事業です。

第1回 お金の使い方・貯め方ゼミナール -

実 施 日 令和6年12月14日(土) 会 場 那須塩原市 西那須野公民館 参 加 者 18名(ご本人10名、ご家族4名、施設職員4名) 講 師 末永 統 准教授(作新学院大学 人間文化学部)

趙 美慧 准教授(作新学院大学 経営学部)

簗取 萌 准教授(作新学院大学 経営学部)学習サポーター 作新大・大学院の学生2名

作短の学生2名

社会人(学習サポーター養成講座受講者/栃木県シルバー大学校卒業生)1名内 容 お金の使い方・貯め方ゼミナール -

第2回 お金の使い方・貯め方ゼミナール

-

実 施 日 令和6年12月21日(土) 会 場 那須塩原市 黒磯公民館 参 加 者 13名(ご本人9名、施設職員4名) 講 師 末永 統 准教授(作新学院大学 人間文化学部)

石川 順章 准教授(作新学院大学 経営学部)

趙 美慧 准教授(作新学院大学 経営学部)学習サポーター 作新大・大学院の学生3名

作短の学生2名

社会人(学習サポーター養成講座受講者/栃木県シルバー大学校卒業生)2名内 容 お金の使い方・貯め方ゼミナール -

『お金の使い方・貯め方ゼミナール』の様子-

第1回ゼミナール

-

第1回ゼミナール

-

第2回ゼミナール

-

第2回ゼミナール

-

-

ページトップに戻る

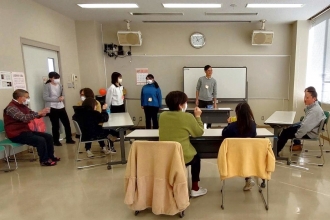

12.知的障がいのある人たちの学びを支援する包括的な生涯学習事業 連携協議会 NEW

連携協議会は、栃木県内の教育・福祉行政関係機関の皆様や障がいのある人たちを支援する機関・団体の皆様、幼児教育・自然教育の専門家の皆様がメンバーです。この協議会は、PDCA(計画・実行・評価・改善)の観点から、事業全体の運営および「学習サポーター養成講座」や「さくしん学びのカレッジ」の取り組みを評価し、課題と改善策を検討します。第1回の連携協議会では、事業の運営や各種プログラムの中間評価をおこないました。また、第2回の連携協議会では事後評価をおこないました。

第1回 連携協議会 -

実 施 日 令和6年12月14日(土) 会 場 作新学院大学・同女子短期大学部 参 加 者 11名(連携協議会委員10名、陪席1名) 運営スタッフ 作新学院大学女子短期大学部教員

(コーディネーター、教員スタッフ)学生スタッフ 作短の学生1名 -

第2回 連携協議会

-

実 施 日 令和7年2月15日(土) 会 場 作新学院大学・同女子短期大学部 参 加 者 10名(連携協議会委員) 運営スタッフ 作新学院大学女子短期大学部教員

(コーディネーター、教員スタッフ)学生スタッフ 作短の学生2名 -

『連携協議会』の様子-

連携協議会(第2回)

-

-

ページトップに戻る

13.共に暮らし、共に学ぶ地域づくりをめざすコンファレンス in宇都宮市 NEW

栃木県内で暮らす障がいのある人たちの学びを支え、障がいの有無にかかわらず、全ての人たちが共に暮らし、共に学ぶ地域づくりをめざす機会として『共に暮らし、共に学ぶ地域づくりをめざすコンファレンス in宇都宮市』を開催しました。なお、本プログラムは、文部科学省との共催事業です。

コンファレンス -

実 施 日 令和7年2月15日(土) 会 場 作新学院大学・同女子短期大学部 参 加 者 32名 運営スタッフ 坪井 真 教授(作新学院大学女子短期大学部)

藤村 透子 准教授(作新学院大学女子短期大学部)

森嶋 佳織 講師(作新学院大学女子短期大学部)

矢野 善教 准教授(作新学院大学女子短期大学部)

山本 詩織 准教授(作新学院大学女子短期大学部)学生スタッフ 作短の学生7名 内 容 ・本事業の説明

・さくしん学びのカレッジ報告会

・ワークショップ「共に暮らし、共に学ぶ地域づくりをめざすために」

・ワークショップの成果発表

・講評 -

コンファレンスの実施状況

文部科学省 総合教育政策局の佐藤英明氏より本事業をご説明いただいた後、さくしん学びのカレッジ報告会では、「学習サポーター養成講座」 を受講された方、「さくしんスポーツ・カレッジ」に参加された栃木県立特別支援学校 宇都宮青葉高等学園卒業生の方、「さくしんネイチャー・カレッジ」に参加された小川美穂氏(NPO法人ハロハロラボ 代表)、「さくしん学びのカレッジ」に学習サポーターとして参加された作新学院大学人間文化学部の上野紗代さんにご登壇いただきました。

また、ワークショップでは、参加者の皆さんと教員スタッフ(森嶋講師、矢野准教授、山本准教授)、学生スタッフが3グループに分かれて話しあい、情報共有と意見交換を図る機会になりました。ワークショップの成果発表は、各グループに参加した学生スタッフが担当し、学生の視点からワークショップの成果を説明しました。その後、文部科学省の佐藤英明氏より講評をいただき、閉会となりました。

コンファレンスの様子-

文部科学省 佐藤氏による本事業の説明

-

さくしん学びのカレッジ参加者による報告会

-

グループに分かれてワークショップを実施

-

学生によるワークショップの成果発表

-

-

ページトップに戻る

14.共に暮らし、共に学ぶ地域づくりをめざすコンファレンス in那須塩原市 NEW

那須塩原市を中心に栃木県北部で暮らす障がいのある人たちの学びを支え、障がいの有無にかかわらず、全ての人たちが共に暮らし、共に学ぶ地域づくりをめざす機会として『共に暮らし、共に学ぶ地域づくりをめざすコンファレンスin那須塩原市』を開催しました。なお、本プログラムは、文部科学省様との共催事業です。

コンファレンス -

実 施 日 令和7年3月1日(土) 会 場 那須塩原市 黒磯公民館 参 加 者 38名 運営スタッフ 坪井 真 教授(作新学院大学女子短期大学部)

花田 千絵 教授(作新学院大学女子短期大学部)

森嶋 佳織 講師(作新学院大学女子短期大学部)

矢野 善教 准教授(作新学院大学女子短期大学部)

山本 詩織 准教授(作新学院大学女子短期大学部)学生スタッフ 作短の学生12名 内 容 ・本事業の説明

・さくしん学びのカレッジ報告会

・ワークショップ「共に暮らし、共に学ぶ地域づくりをめざすために」

・ワークショップの成果発表

・講評 -

コンファレンスの実施状況

矢野准教授の司会により始まったコンファレンスは、那須塩原市役所の社会福祉課長 平井氏によるご挨拶に続き、文部科学省 総合教育政策局の別田果菜子氏より本事業をご説明いただきました。さらに、「さくしん学びのカレッジ」の共催団体としてご尽力いただいた那須塩原市役所の障害福祉係長 薄葉氏よりコメントをいただきました。

また、さくしん学びのカレッジ報告会では、学生スタッフが概況の説明と、参加者の皆さんのコメントを代読し、学習サポーターとして、「音楽を楽しく学ぼう」に参加した藤田日和さん(作新学院大学女子短期大学部)、「美術を楽しく学ぼう」に参加した半田真愛さん、青木麻里さん(作新学院大学女子短期大学部)、「お金の使い方・貯め方ゼミナール」に参加した石塚結海さん、藤田紫月さん(作新学院大学女子短期大学部)、「さくしんネイチャー・カレッジ ※他地域で実施」に参加した藤田知紘さん(作新学院大学女子短期大学部)がそれぞれの取り組みを報告しました。

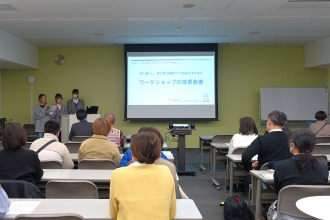

続くワークショップでは、参加者の皆さんと教員スタッフ(花田教授、森嶋講師、矢野准教授、山本准教授)、『サシバの里自然学校』の遠藤校長(「さくしんネイチャー・カレッジ」の講師を担当)、学生スタッフが3グループに分かれて話しあい、情報共有と意見交換を図る機会になりました。ワークショップの成果発表は、各グループに参加した学生スタッフが担当し、学生の視点からワークショップの成果を説明しました。その後、文部科学省の別田果菜子氏より講評をいただき、閉会となりました。

コンファレンスの様子-

ワークショップの様子

-

学生によるワークショップの成果発表

-

-